简介:

杨宇全,祖籍山东,现居杭州。系国家艺术基金评审专家,全国第二次非遗普查(传统体育、游艺与杂技类)专家,中国文艺评论家协会二届理事,中国杂技家协会理论委员会副主任,浙江省杂技家协会副主席,杭州市文艺评论家协会副主席,杭州市硬笔书法家协会副主席,杭州市书法家协会理论委员会副主任,还被多所大学及研究机构聘为特聘教授或研究员。出版文艺专著《山东杂技史略》(华艺出版社,1999年12月出版)、《浙江杂技简史》(为浙江省杂技家协会重点课题项目,浙江人民出版社,2016年6月出版)、《挑担书画进北京》(杨宇全文艺评论集,中国档案出版社,2006年9月第1版,)、《从勾栏瓦舍到现代剧场——南宋到民国时期杭州杂技艺术研究》(杭州市文艺精品工程扶持项目,浙江古籍出版社2019年11月出版)、《齐鲁杂技简史》(中国文联出版社,2020年8月第1版)、《从小热昏到滑稽戏》(杭州市文艺精品工程扶持项目,经济日报出版社,2021年12月第1版)、《舞文弄墨皆不易——中国画的题款艺术及其他》(杭州市文联文艺精品工程扶持项目,经济日报出版社,2021年12月第1版)、《文人墨客总相宜——清末民初以来浙籍学人书家墨迹研究》(杭州市文艺精品工程扶持项目,中国书籍出版社,2022年11月第1版)等20余部,主编或参与主编文艺图书数十部。除了学术研究,在文学创作与方面,他也取得了一定成果,长篇讽刺小说《萧家子画像》出版后跻身杭州图书周销售榜第六(详见《钱江晚报》);此外,在《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中国文化报》《中国艺术报》《中国美术报》《美术观察》《书法》《西泠艺丛》《曲艺》《杂技与魔术》等报刊发表评论文章及论文数百篇,文艺评论文章曾入围第六届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优作品,并获评第七届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀作品(为目前中国文艺评论最高奖)。

杨宇全是兼具一定广度与深度的 “跨界型” 文艺评论家、学者与书法家。自上世纪 80 年代投身艺术学科研究与评论以来,他深耕杂技、曲艺、书画、影视、非遗等多个领域,发表评论文章及学术论文数百篇,出版专著二十余部,编著文艺图书数十部,累计逾五百万字,以犀利文笔与深刻见解著称。

其《书画界的“口蹄疫”与“疯牛病”》《拍戏不拿奖 白忙活一场》《冲击力可以有 但审美不应降维》《书画不可“贪大求长”》《“非遗 +”赋能要“见人见物见文化”》《既要“专家”更需“通才”》《民间美术何去何从》等评论文章,散见于《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中国文化报》《中国艺术报》《中国美术报》《美术观察》《书法》《西泠艺丛》《曲艺》《杂技与魔术》等报刊,诸多观点被广泛引用、转载,在评论界形成了一定影响。文学创作与学术研究方面,他亦取得了一定成果:长篇讽刺小说《萧家子画像》出版后跻身杭州图书周销售榜第六;《既要“专家”更需“通才”》《民间美术何去何从》分别入围、斩获“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优作品(该奖项为目前中国文艺评论最高荣誉);独自撰写《齐鲁杂技简史》《浙江杂技简史》,填补了两省地方艺术史研究的空白。此外,他屡获省级以上奖项,主持多项省及国家级课题,尽显跨学科研究的专业水准与学术能力。

杨宇全始终倡导“通才”教育,批判艺术界“重技轻文”“文墨分离”的现象。他认为,艺术创作需跨界融合多学科知识,方能抵达更高境界,而历史上的大师,无一不是具备深厚的综合修养的跨界人物。在深耕杂技、曲艺等评论领域的同时,他醉心书法评论与史料研究,编著《舞文弄墨皆不易——中国画的题款艺术及其他》,系统梳理书画题款艺术脉络,兼具学术性与实用性;五十万言巨著《文人墨客两相宜——清末民初以来浙籍学人书家墨迹研究》,收录八十余位浙籍文人书家的生平艺事与代表作,堪称致敬大师的经典之作。

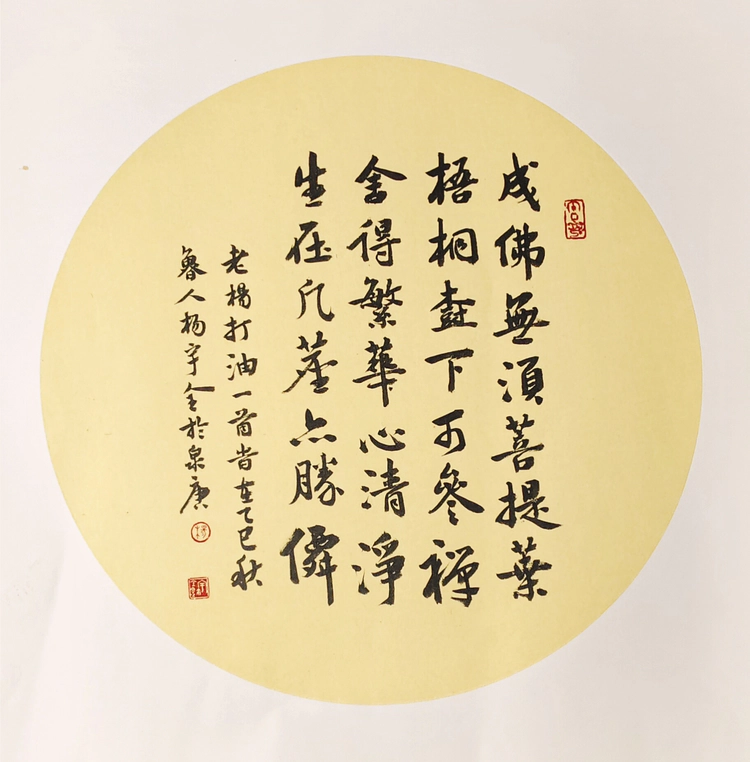

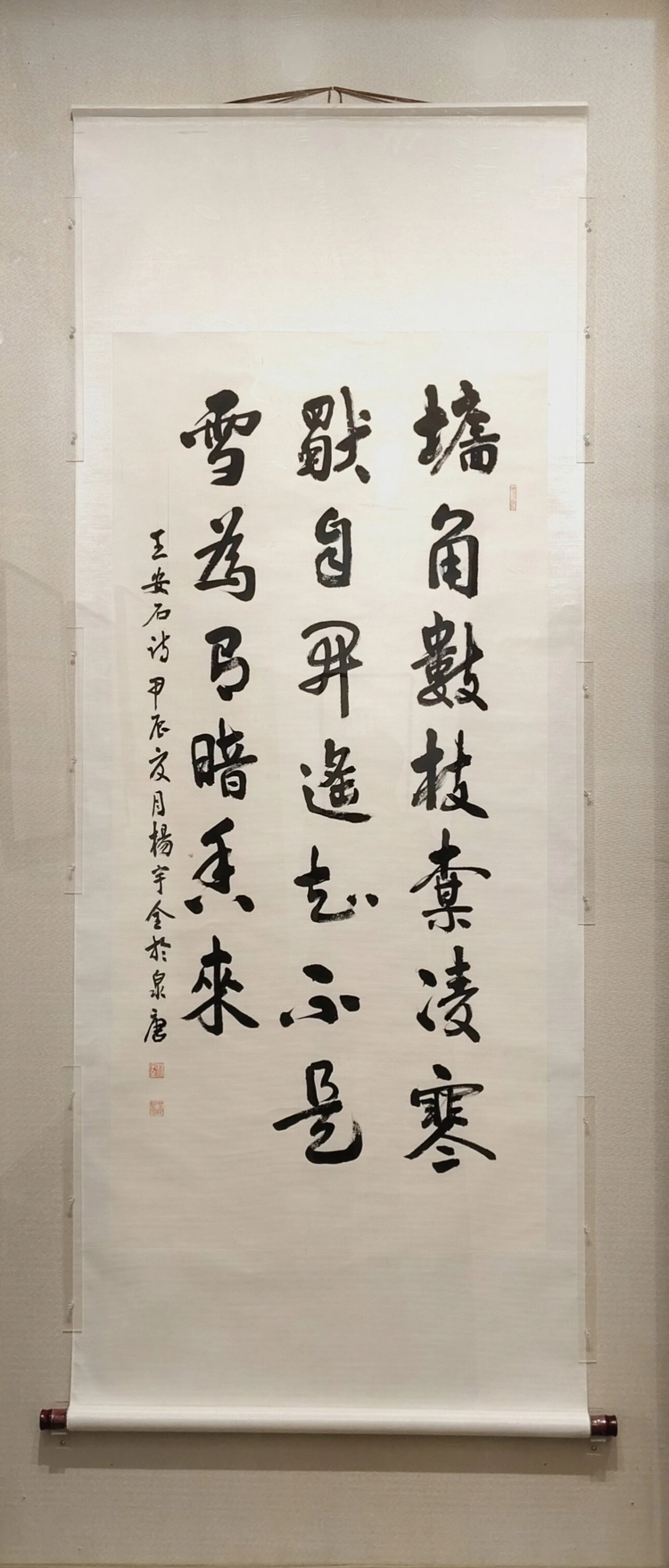

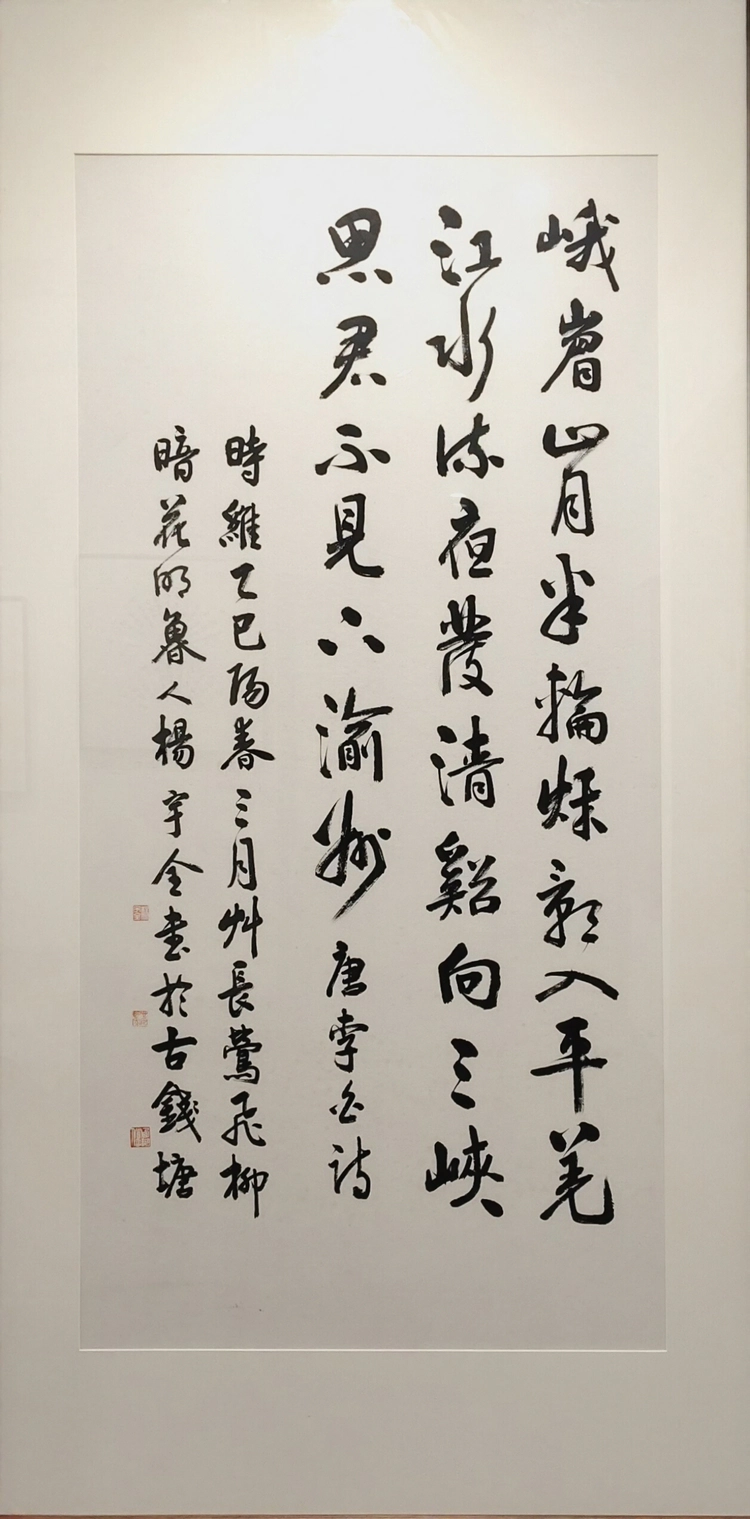

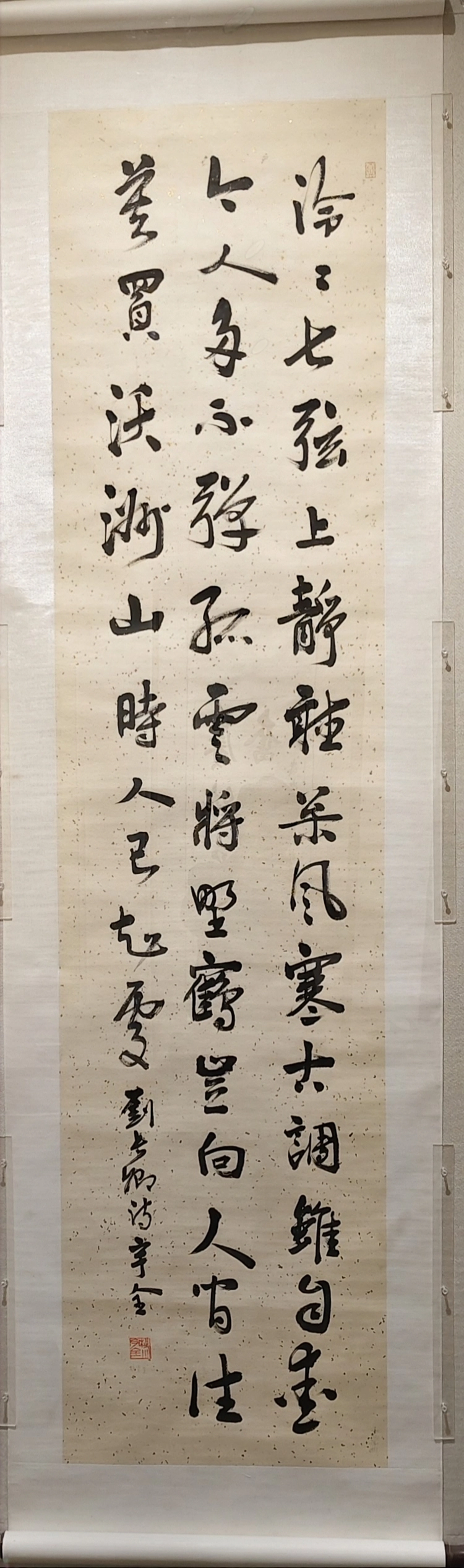

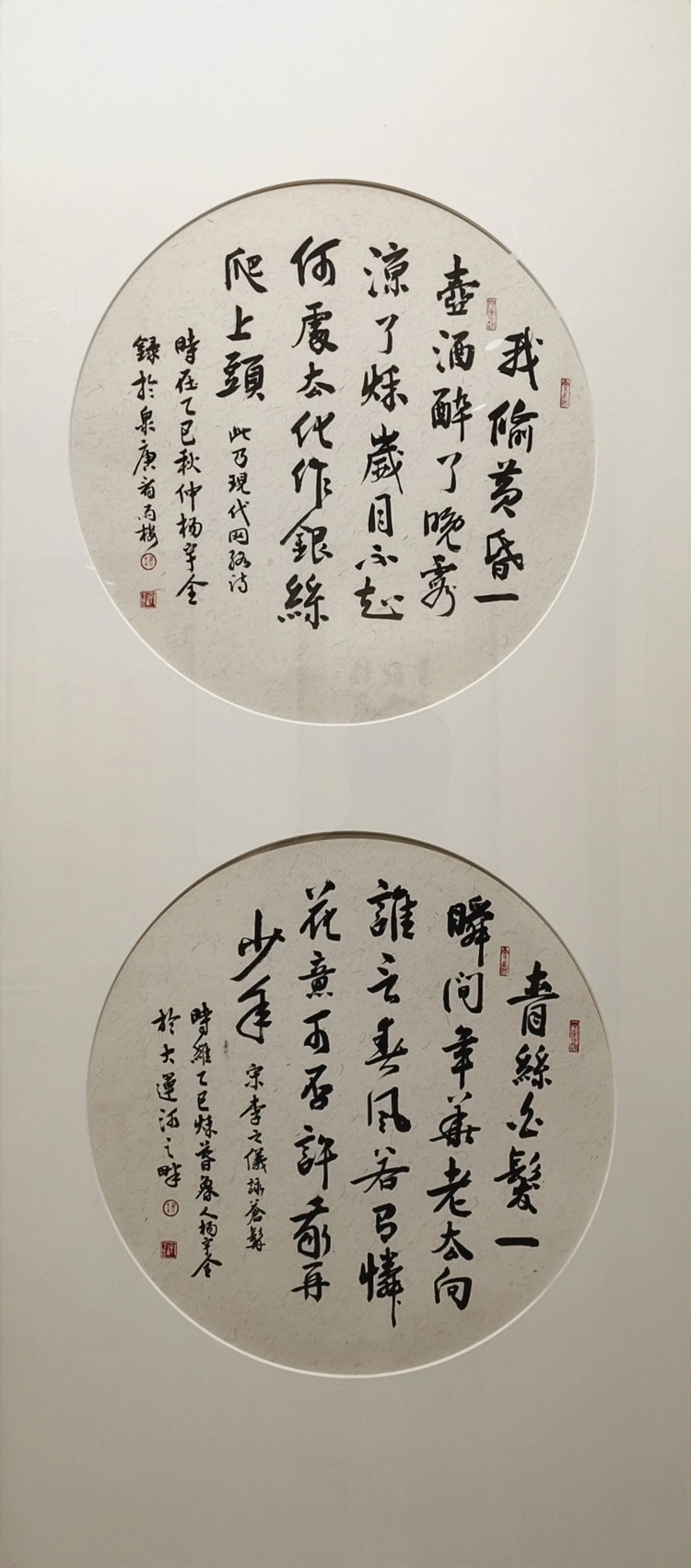

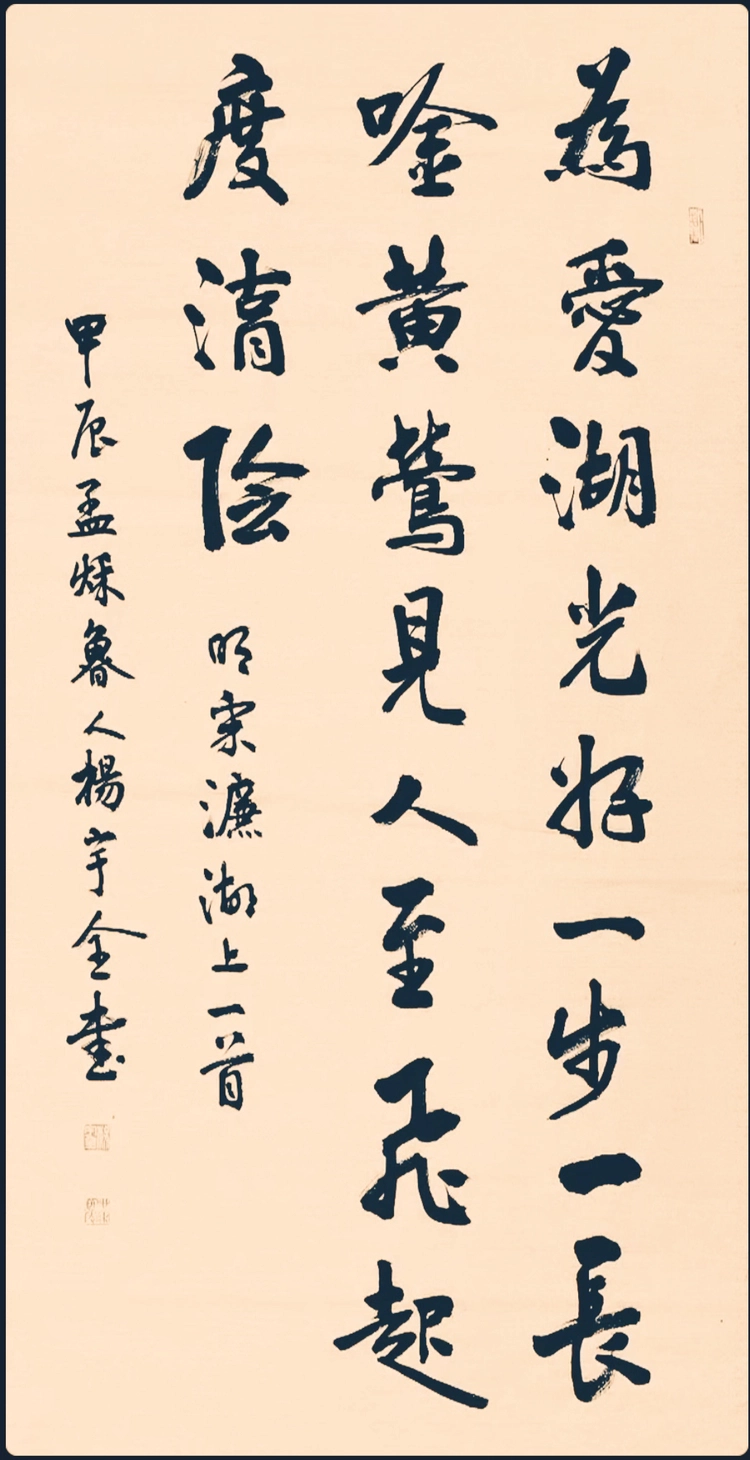

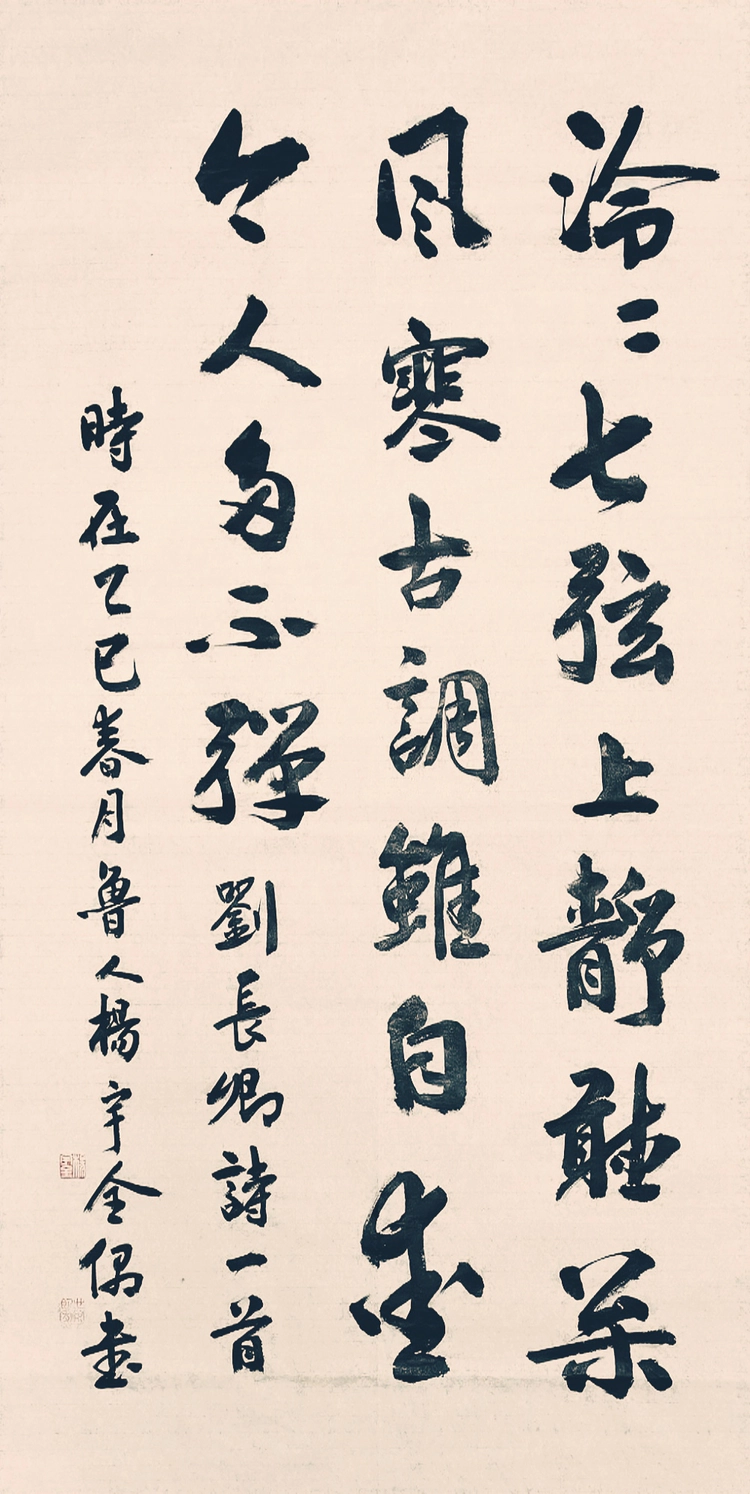

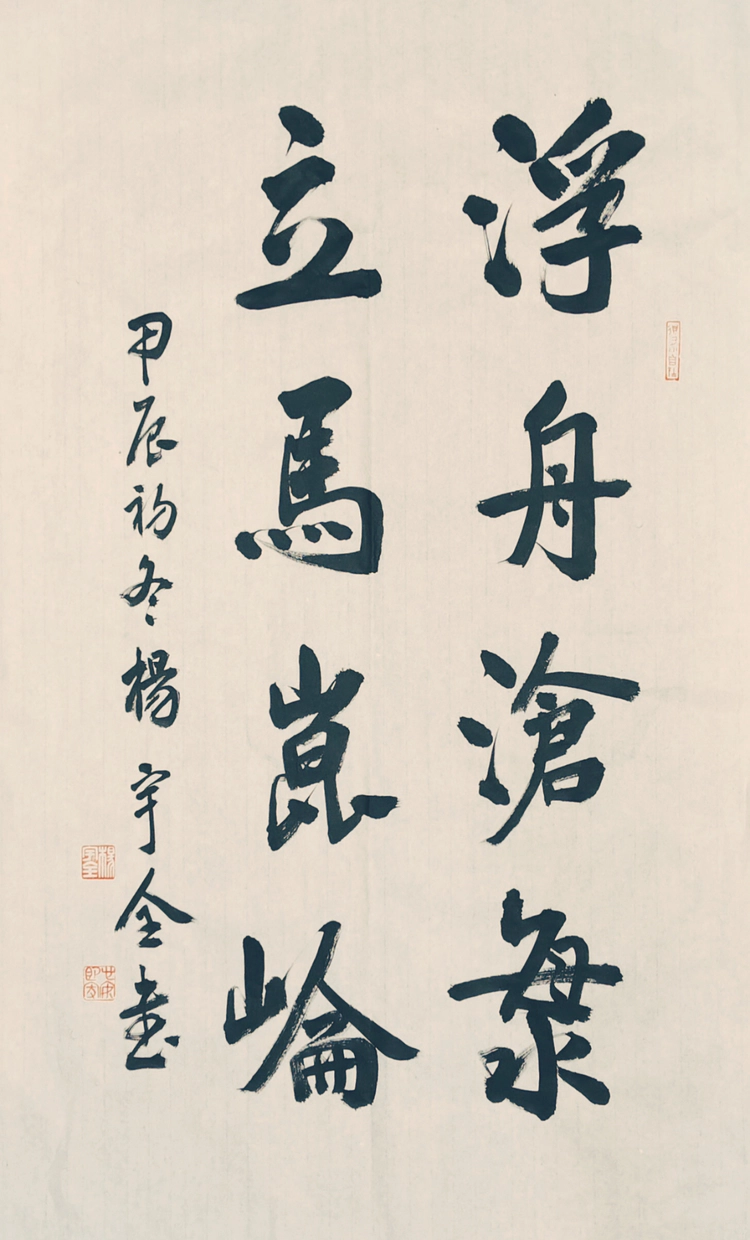

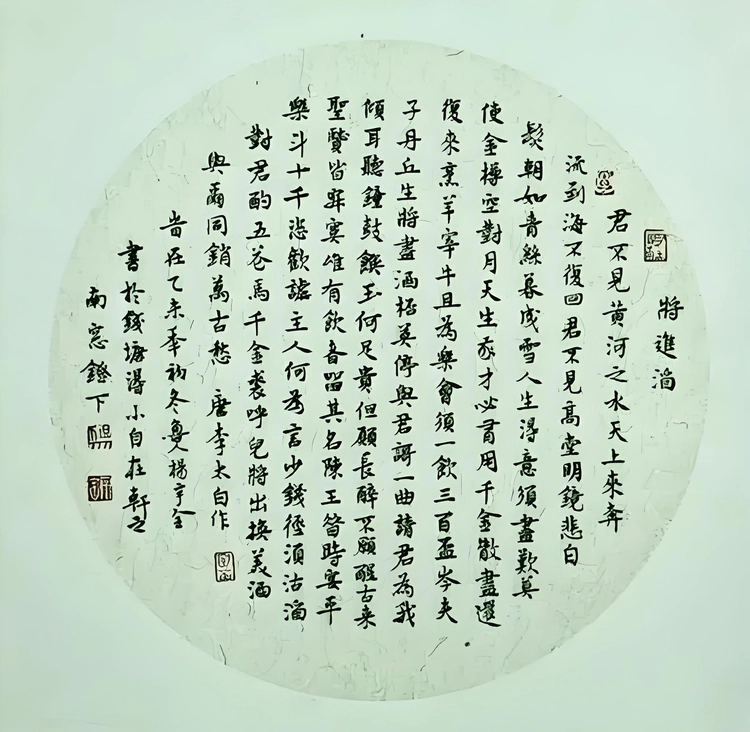

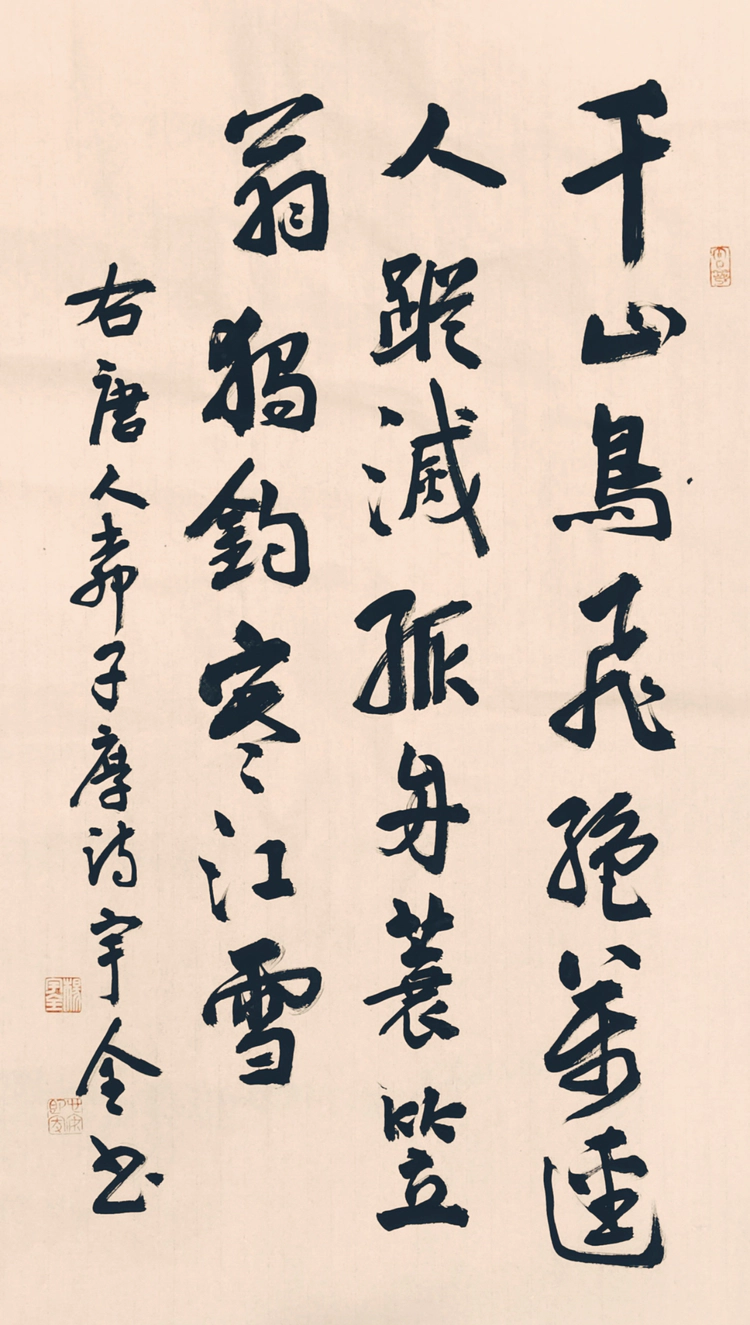

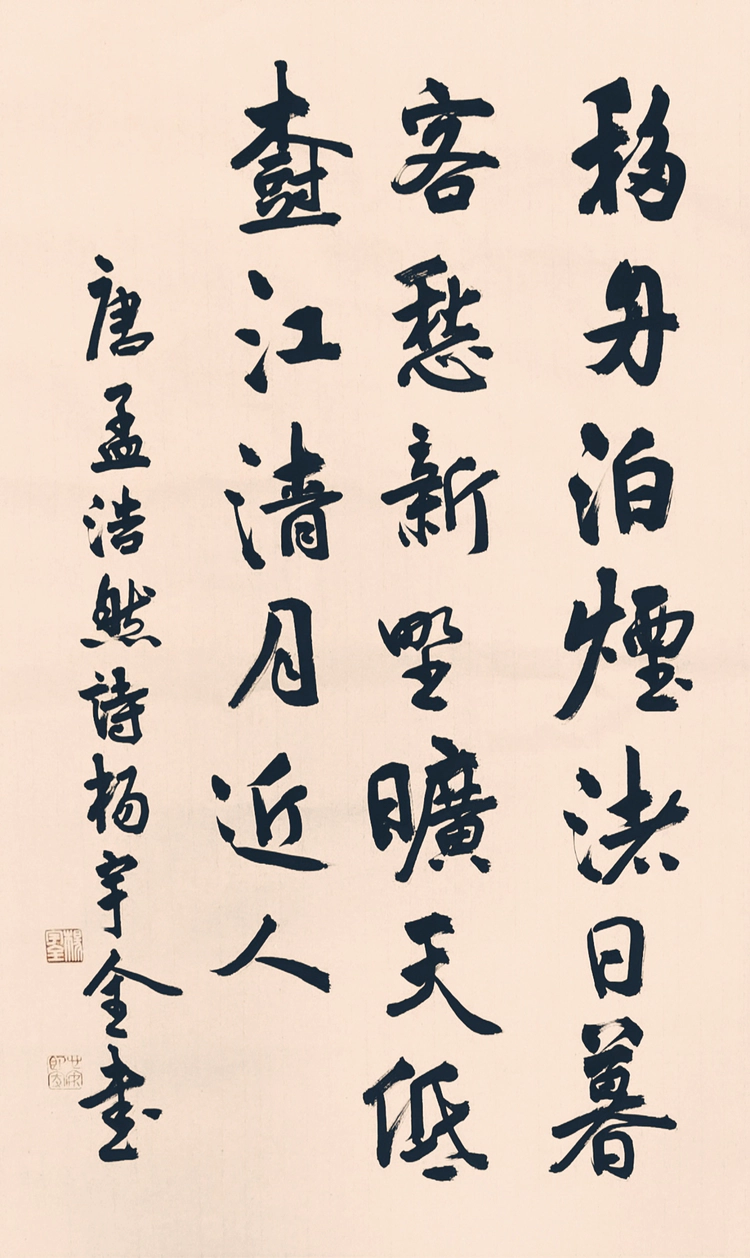

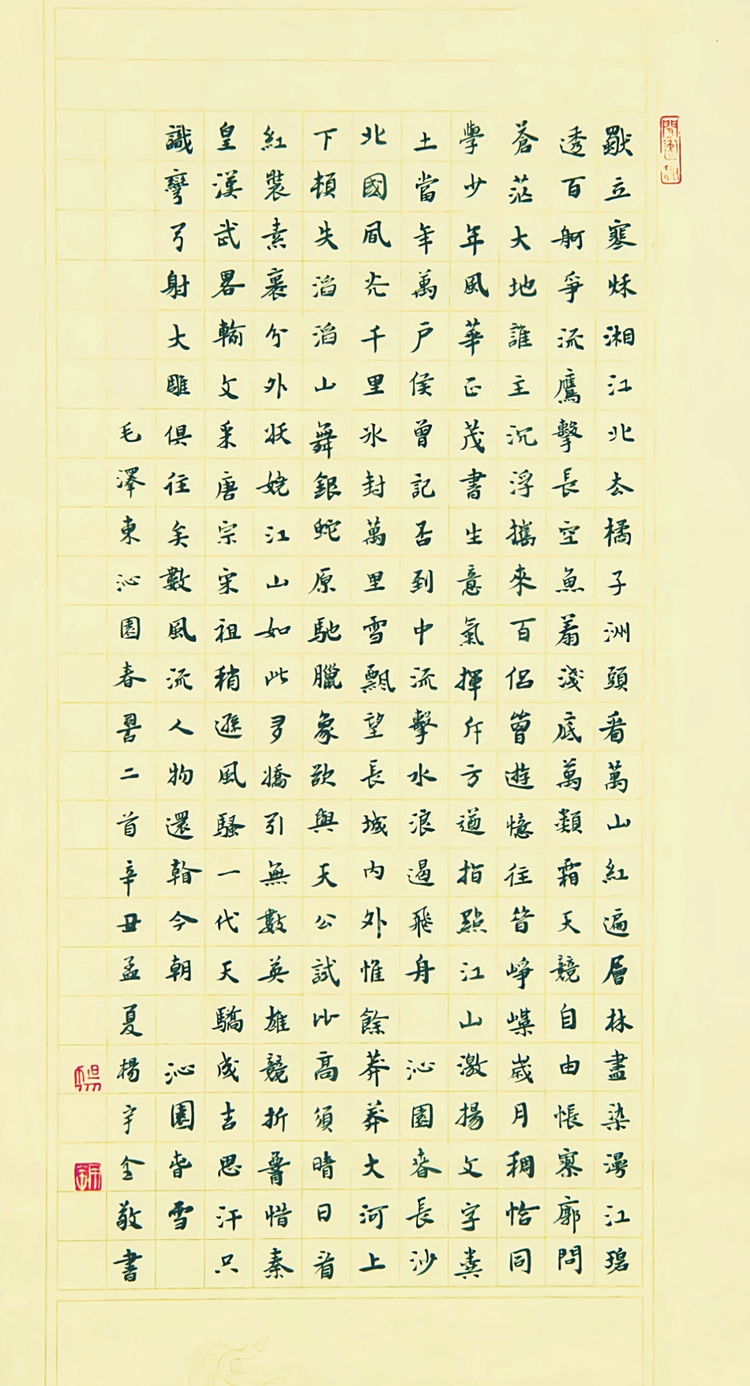

作为“文人书家”,研究之余,杨宇全亦醉心书艺,自娱自乐,不求闻达,他尤擅小楷与行书,其书法追求古雅简静,强调笔墨表现与文化修养的深度融合,主张“先做文人,再做墨客”。他秉承传统文人习书之路,将临帖视为修身养心的调剂,更重字外修养,以积学储气滋养笔墨,力求作品蕴含人文内涵与书卷气。

此次展览集中呈现杨宇全不同时期创作的书法作品四十余幅,以行书、小楷为主,涵盖立轴、斗方、横幅、扇面等多种形制;同时陈列其出版的专著二十余部,全面展现他对“字内功”(笔墨技法)与“字外功”(文化修养)的双重追求,生动诠释“文人墨客两相宜”的艺术境界。

展出时间:2025年11月10日至20日

展览地点:丁家花园(杭州市上城区西湖大道216号)

文人墨客两相宜:杨宇全的书法境界与学术担当

在当代文艺界,跨界成风却鲜有真正的通才,杨宇全以文艺评论家、书法家、学者的多重身份,在横跨杂技、曲艺、书画、影视、民间文艺、非物质文化遗产等多个领域的探索中,写下五百万字著述、留下数百篇犀利评论、创作出颇受赞誉的书法著作及作品,用近四十年深耕践行着“文墨双修”的理想,成为跨界融合的一个范本。作为当代文艺评论家、书法家,他的学术以现实关怀为骨,书法以文人精神为魂,二者相互滋养、相得益彰,其书法与学术成就兼具传统底蕴与时代思考,展现出跨界融合的独特风格与深厚造诣,勾勒出一位当代文化人的审美追求与精神图谱。

杨宇全的书法,是典型的“文人书法”,核心在于“文、人、书”三位一体的精神坚守。他始终认为,书法绝非单纯的技法展示,更是文化品格与精神境界的外化,这一理念贯穿其创作始终,使其作品自带古雅简静的审美意境。其中,小楷尤为学界称道,中锋立骨确保线条遒劲有力,侧锋取妍增添笔墨意趣,用笔张弛有度、点画温润质朴,流露出自然本真的美感。代表作《心经》中,“圆融存筋藏骨”的笔法既严守传统法度,又不失个性洒脱,将经文的空灵意境与书写者的修为心境完美融合,尽显文人书法的韵味与格调。

在他的书法作品中,情感与技法的交融达到了浑然一体的境界。深厚的文艺修养赋予其笔墨独特的生命力,线条的粗细变化、字形的大小错落、章法的疏密布局,皆随情感自然流淌,形成沉着舒缓的内在节奏。那些看似不经意的欹正相生、错落有致,实则是“主体生命节奏的展开”,让作品既具形式美感,又饱含诗意张力。这种创作状态,恰是他对“文墨合一”理念的实践——没有刻意雕琢的匠气,只有文化修养浸润后的自然流露,让每一幅作品都成为情感与思想的载体。

尤为可贵的是,杨宇全的书法创作始终与他的艺术批评立场保持一致,反对浮华、倡导内涵。面对当下书画界“贪大求长”的浮躁风气,他在《光明日报》发表《书画不可“贪大求长”》一文,直击时弊。文中援引《兰亭序》《富春山居图》等经典,有力论证了艺术感染力源于文化气息而非尺幅大小,小幅作品同样能承载气象万千。这种批判并非空谈理论,而是转化为创作自觉——他的书法作品从不追求视觉冲击,而是以笔墨的韵味、内涵的厚度打动人心,用实践践行着“艺术本质在于人文内涵”的主张。

如果说书法是杨宇全的精神外化,那么学术研究便是他的文化担当。作为“跨界型”文艺评论家,他的研究领域之广、成果之丰,在当代学界实属一位不可多得的“杂家”。自20世纪80年代投身艺术研究以来,他发表数百篇学术论文与评论文章,出版二十余部专著,编著文艺图书数十部,内容涵盖曲艺、杂技、戏剧、书画、影视、民间文艺、非物质文化遗产等多个门类,几乎囊括了大部分艺术门类。其文风犀利深刻,见解独到精辟,如《拍戏不拿奖白忙活一场》《书画不可“贪大求长”》《又是一年毕业季似曾相识又不同》等文章,在《中国文化报》《光明日报》》《美术报》等报刊发表后被广泛转载,引发业界深入思考。

跨领域的研究视野,让杨宇全的学术成果兼具一定的广度与深度。1988年发表的《吴天明与赵焕章的世界——乡土电影比较谈》便已彰显其犀利文风与学术功底,甫一发表便被《文摘报》等多家报纸及电台转载、转播;在民间美术保护与非物质文化遗产传承领域,他提出加强理论研究、建立数据库、设立保护基金、推动“活态传承”等一系列具体建议,为实践提供了重要指导;在书画研究中,他倡导“新文人书法需提升文化品格”,呼吁打破“重技轻文”“文墨分离”的行业乱象,强调艺术家的综合修养对创作的重要性。这种跨学科的思考方式,既源于他对历代中外跨界大师的借鉴,更基于对艺术本质的深刻认知——真正的艺术创新,离不开多领域知识的融合与滋养。

系统性专著与持续的批评实践,彰显了他的学术责任感。编著的《舞文弄墨皆不易》一书,系统梳理中国书画题款艺术的历史脉络与当代现状,结合经典案例剖析行业问题,兼具学术价值与实用意义。书中附录的评论文章更是直击时弊,对“工笔大画”同质化等现象的批判一针见血,体现了文艺评论家的清醒与担当。洋洋五十万言的《文人墨客两相宜——清末民初以来浙籍学人书家墨迹研究》,收录了清末民初以来八十余位浙籍文人墨客的生平艺事与代表作品,记录了这些文坛书苑巨擘的“艺苑文心”与“学海墨光”,是一部学人与书家荟萃的“群芳谱”,也是一部向大师致敬之作。而中国文艺评论最高奖“啄木鸟杯”的斩获,以及多篇文章入选权威专栏的认可,正是对其学术水准与影响力的最佳佐证。

作为中国文艺评论家协会理事、中杂协理论委员会副主任等多个文艺组织的核心成员,杨宇全始终活跃在文化传播一线。他充分利用自身影响力,推动艺术批评与创作实践的深度融合,其观点频繁被主流媒体引用,在《光明日报》“啄木声声”专栏等平台剖析文艺现象,弘扬求真务实的“啄木鸟精神”。这种公共文化参与,让他的学术研究超越了书斋界限,转化为引导行业健康发展的正能量,也让“通才”理念在更广阔的领域产生影响。他的短评文章,言简意赅,切中时弊,直面问题,敢于发声,《既要“专家”更需“通才”》《民间美术何去何从——关于民间美术保护与利用的一些思考》分别入围、斩获“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优作品(该奖项为中国文艺评论最高荣誉);独自撰写《齐鲁杂技简史》《浙江杂技简史》,填补了两省地方艺术史研究的空白。此外,他屡获省级以上奖项,主持多项省及国家级课题,尽显跨学科研究的专业水准与学术视野。

纵观杨宇全的艺术生涯,书法与学术如同鸟之双翼、车之两轮,相互成就、不可分割。他的书法因深厚的学术修养而更具内涵,学术研究因书法实践而更接地气;书法是他表达文化理想的载体,学术是他推动行业进步的武器。二者共同指向一个核心——对传统文化的深刻理解与当代转化,对艺术本质的坚守与对行业乱象的批判。

在“重技轻文”“跨界流于表面”的当代艺术界,杨宇全的存在具有一定的启示意义。他证明了真正的跨界,不是浅尝辄止的涉猎,而是深耕细作后的融会贯通;真正的艺术成就,离不开文化修养与人格境界的支撑;真正的文艺评论家,既要具备敏锐的洞察力,更要有敢于发声的担当。他以“文人墨客两相宜”的实践,为当代艺术家、学者提供了可资借鉴的范本——唯有坚守人文初心、深耕文化根基、保持跨界视野,才能在传承中创新,在批判中建设。杨宇全用笔墨传递人文温度,用文字书写文化担当。他的书法作品与学术著述,共同构成了一部当代文化人的精神追求,在未来的文化图景中,我们需要越来越多这样的“通才”型学者与“跨界”型艺术家。

(作者:闫大海,现为中国文艺评论家协会会员、西泠印社社员、浙报艺术产业集团副总经理。)

文心铸墨:新文人视野下杨宇全的书法境界与学术深耕

中国书法史,从来不止是笔墨技法的演进史,更是一部文人精神的沉淀史。文人书法的核心,始终围绕“文”“人”“书”三位一体展开:以深厚文学修养为根基,以高尚人格品性为风骨,以精湛书写技法为载体。它将“人品、学问、才情、思想”熔于一炉,即便不能完全代表中国书法的全貌,却无疑是中国书法人文精神最核心的体现。

杨宇全,这位从山东走出的文人书家,其人生轨迹与文化耕耘始终与“文”紧密相连。早年任职于山东省艺术研究所,世纪之交以人才引进之姿扎根杭州,他在泉城与杭城的文化圈中穿梭,不仅是文化的传播者,更是深度的研究者。与他相交日久,便会清晰感知到“文人书家”四字于他而言,绝非虚誉,而是数十年如一日的自我要求。

一、学术筑基:跨界深耕的文化视野

杨宇全的文人底色,首先体现在其广阔的学术涉猎与深厚的研究功底上。他对曲艺、杂技、书画、戏剧等领域均有独到见解,且始终秉持“理论扎根实践、学术立足专业”的原则,在每个研究领域都能形成系统观点,绝非浅尝辄止。

早在20世纪80年代末,他撰写的长篇论文《吴天明与赵焕章的世界——乡土电影比较谈》便引发广泛关注,被《文摘报》重点转载,多家电台转播,其犀利的文风和敏捷的文思,彼时已崭露头角。

在杂技研究领域,他更是填补空白的开拓者。参与编撰《中国曲艺志•山东卷》后,专著《山东杂技史略》(再版更名《齐鲁杂技简史》)成为山东杂技研究的重要文献;此后又著《浙江杂技简史》,一部著作记录一省杂技史,双省深耕的成就,堪称艺坛佳话。

除此之外,他的创作与评论同样硕果累累。书画评论集《文人墨客两相宜》、长篇小说《萧家子画像》相继出版,数百篇研究评论文章见诸《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中国文化报》》《中国艺术报》《中国美术报》等中央及地方核心报刊,部分作品被转载摘载,足见其学术与创作的双重影响力。

二、墨韵寄心:传统滋养下的书法品格

在新文人书法的语境中,文化品格的铸造是核心价值所在。杨宇全对此深信不疑,他始终认为,文人书家的最终成就,取决于修养、品格与思想境界的高度。因此,他以治学的严谨态度对待书法,在笔墨间注入深厚人文内涵,而非单纯追求技法的炫技。

1. 临池不辍,深植传统:数十年间,他对传统书法的研习从未间断。钟繇的《宣示表》被他置于案头枕边,随时揣摩;《荐季直表》《贺捷表》亦下过苦功。此外,他转益多师,以小字反复临摹二王、杨凝式、黄庭坚、苏东坡等先贤作品,在对经典的深耕中汲取笔墨精髓。

2. 笔含性情,墨蕴生机:他的书法,绝非机械的书写,而是内在情感与生命节奏的自然流露。用笔的轻重疾徐形成沉着舒缓的节奏,线条的粗细长短、字形的大小变化皆出于自然,无一丝做作。观者能从笔墨中感受到充沛的情感与诗意的光泽,仿佛每一根线条都拥有了生命。

3. 小楷卓绝,自成一格:在诸体之中,杨宇全的小楷最受学界称道。他的小楷追求“古、雅、简、静”,中锋立骨以显劲健,侧锋取妍以添灵动,点画转折清晰自然,尽显真率醇和的古意。章法布局上,或正或欹、时疏时密,奇古生动又不失和谐,如风行水面般自然天成。其书写的《心经》便是典型代表,落笔圆融、存筋藏骨,笔法在规矩中尽显洒脱,字里行间的精神意态,让观者“玩之无穷,味之不厌”。

三、文墨合一:新文人精神的当代践行

书法创作对杨宇全而言,是“趋雅避俗、吐故纳新”的自我修炼,既需学力支撑,更需修养沉淀。他擅长将字体结构转化为内心情绪的符号,通过用笔的奇逸变化、疏密布局,传递出淡泊平和的心境与质朴的性情。

这种“中得心源”的造诣,让他的书法充满文人情怀:流畅的线条、了然于心的章法,是经年累月厚积薄发的结果,更是日常涵养中才情的自然挥洒。从他的作品中,能清晰看到他对独特气韵、格局与意象的追求——这既是对自我精神境界的提升,也是对新文人书法审美追求的践行。

如今,在大师远去、艺术生态纷繁复杂的当下,杨宇全以高品位、高格调的作品,坚守着中华审美精神。他用笔墨证明,新文人书法的生命力,永远根植于深厚的文化修养与高尚的人格追求之中,而这,正是中国书法传承千年的核心魅力。

(作者:杨天才,书法评论家,现为中国书法家协会会员,山西省书法家协会理事,山西书法院研究员,陆维钊书画院研究员,曲阜师范大学书法学院客座教授。出版著作:《唐宋书画诗赏读》、《文墨斋书画论丛》、《松庵谈艺录》、《适庐山水诗稿》、《中国山水画思想论要》。)

本文内容转载自:晨报之声,原标题《文人墨客两相宜 ——杨宇全书法及著作展通稿》,版权归原作者所有,内容为原作者独立观点,不代表本站立场。所涉内容不构成投资消费建议,仅供读者参考。